住職の法話

Win-Win ウィンウィン

「ウィンウィン」は、自分と相手の双方に利益(りえき)があること。お互いに協力して、満足できる結果を築ける状態のことを言います。ビジネスにおいては、売り手と買い手の双方に利益が出る関係性を表します。

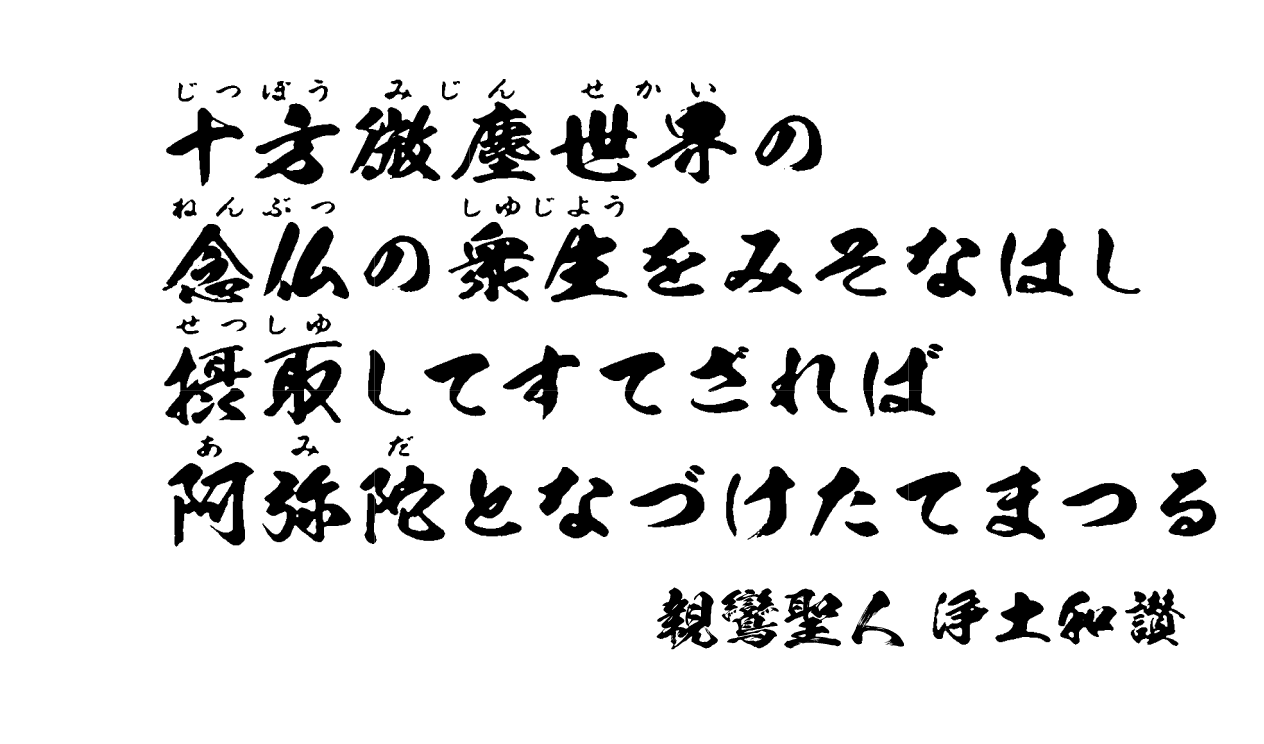

仏教語に「自利利他(じりりた)」という言葉があります。自らの利益を得、他人に利益を与えるということです。仏教辞典によれば、浄土真宗では、自力と他力とをいう、とありますが、私たちにとって身近なところで考えてみたいと思います。

自利=自ら利益を得る

利他=他人をも利益する

このように見てみると、双方に利益があることを表しているかのように思えますが、ウィンウィンと自利利他は同じ意味になるのでしょうか。

仏教語で利益というのは「りやく」と読みます。りやくと読めば、仏の教えによって得られる幸福・恩恵(おんけい)という意味になります。それに対して、世間一般では「りえき」と読み、経済的な儲(もう)けを意味します。

りやく=幸福・恩恵

りえき=報酬・儲け

利益と書いて「りやく」と読むか、「りえき」と読むかで、意味が変わってきます。

最近読んだ仏教の機関誌で、自利利他の記事がありました。参考になると思いましたので、少し紹介をさせていただきます。

「自利利他を考えるうえで、利他の行為そのものを自利と捉える」、「あくまでも利他が先にあり、結果として自利がある」ということでした。つまり、人と関わる社会生活においては、他人を助けたり支えていくことが先で、その行為によって、自分の幸福へと繋(つな)がっているということになります。他人に喜びを与えることができれば、自(おの)ずと自分も「りやく」を得ることになるのでしょう。

園の子どもたちは、誰かの役に立ちたいという気持ちを持っています。私が園庭の落ち葉掃きをしていると、「ぼくもやりたい、わたしも手伝う」と声を掛けてくれます。まさに、利他の行いです。そして手伝って貰い「有り難う」とお礼を伝えると、嬉しそうな姿が見て取れます。これこそ、自利利他円満のあらわれです。

ウィンウィンには、利益を出すという目的がありますが、自利利他には、儲かるかどうかの駆け引きがありません。つまり、ウィンウィンと自利利他は同じ意味ではなかったのです。園のかわいい子どもたちも、やがて大人になり、社会人として、ビジネスの世界で生きていくことになりますが、利他の行為が自分の喜びや、幸せに繋がっていくことを忘れず、成長してほしいと願います。

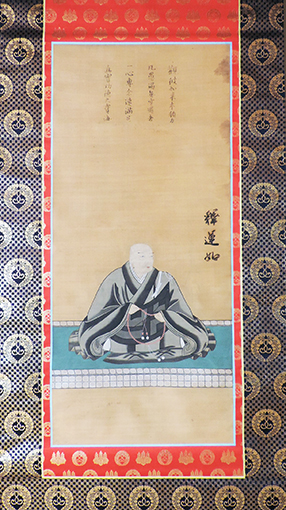

(住職 松岡文昭)